🧠 GRIT & GRACE 6 - Filosofía occidental y pensamiento crítico

Ideas y reflexiones sobre el conocimiento, la razón, y el pensamiento crítico.

Pensamiento crítico: ¿hemos dejado de pensar?

Esta semana quiero que nos detengamos un momento a pensar críticamente. ¿Te cuesta pensar? ¿Te aburre? ¿Lo evitas? (espero que la respuesta sea no… pero lo más seguro… es que quien sabe).

Vivimos en una era de información abundante e infinita, de respuestas inmediatas y verdades “a la medida”. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos realmente a pensar?.

Sócrates nos enseñó a pensar, a ser curiosos, a hacer preguntas. Sin embargo, el reto de hoy es mayor: discernir cuál información es confiable y verdadera entre tanto ruido, y al mismo tiempo, combinar el proceso racional con la experiencia: realmente vivir y sentir lo que aprendemos, lo que pensamos.

¿Qué es el pensamiento crítico?

Piensas “críticamente” cuando cuestionas, analizas, interpretas, evalúas y emites opiniones sobre lo que lees, escuchas, dices o escribes. El término crítico proviene de la palabra griega kritikos que significa "capaz de juzgar o discernir".

Pensar críticamente significa ser capaz de pensar de forma “sistémica”, asociando y desglosando un problema o una información. Es una competencia que se aprende y se mejora a través de la práctica y el deseo de mejora continua. Se trata de una habilidad que cada vez será más y más valorada en las organizaciones, sobre todo con relación a puestos de trabajo cuyas tareas se están automatizando gracias a los avances de la inteligencia artificial y la robótica. Nuestro valor agregado será… en definitiva, PENSAR.

Pero también sostengo que hemos llegado a un nivel tan alto de “teorización”, “racionalismo” y “ruido cognitivo” que necesitamos regresar al diálogo y a la experiencia directa. También necesitamos algún tipo de marco o límite referencial para filtrar lo realmente importante. Ante la paradoja de elección, la atención, como bien decía Herbert Simon en su libro “racionalidad limitada” se ha convertido en un recurso escaso. Las RRSS por ejemplo, te enseñan muchas cosas, tu sigues muchas cuentas… y al final, ¿cuánto sabes realmente?

Tuve la fortuna, hace poco, de participar en una clase de Elio Gallego, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad San Pablo CEU y director de CEU-CEFAS, sobre la “Historia Filosófica de Occidente”. Fue una sesión extraordinaria (OJO, presencial - experiencial) en la que nos paseamos por dos momentos clave que transformaron a la Humanidad. Parafrasearé algunas de sus ideas y las conectaré con mi propuesta.

La primera revolución: de la tradición oral a la verdad interior

Entre los años 470 y 430 a.C. el conocimiento no se escribía, se transmitía oralmente en historias y diálogos, como lo hacía Sócrates en las plazas de Atenas. La tradición oral sostenía que la verdad existía, pero estaba escondida en el Universo, y sólo aquellos dispuestos a buscar dentro de sí mismos podrían acercarse a ella.

Esta primera revolución del pensamiento fue un despertar 🤨. Implicaba que las ideas no se podían simplemente heredar; debíamos pensarlas, discutirlas, y vivirlas. Sócrates lo resumió perfectamente cuando dijo que una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Para él, el acto de pensar no era simplemente adquirir información o conocimiento (o peor, creer que sabemos y no saber nada), sino un proceso de autoexamen y búsqueda de la verdad interior. Creía que el pensamiento auténtico debía ser crítico, constante y abierto a la posibilidad de no saber.

"Es posible que ni uno ni otro tengamos algo digno de saber, pero él cree saber algo cuando no sabe nada, mientras que yo, si no sé nada, tampoco creo saber algo." (Apología de Sócrates, 21d).

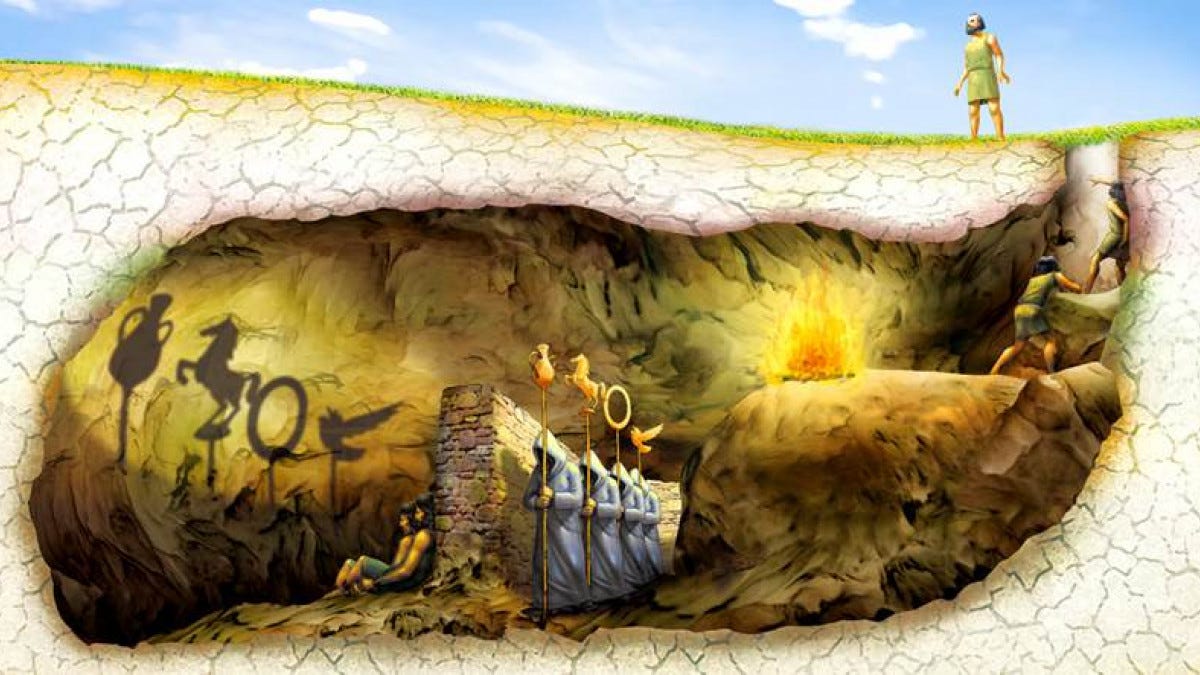

En La República, uno de los diálogos más famosos de Platón, Sócrates habla sobre la alegoría de la caverna, una metáfora perfecta para explicar que lo que creemos saber, pueden ser sólo sombras. En esta alegoría, Sócrates (a través de Platón) describe a los seres humanos como prisioneros de una cueva en la que solo ven sombras. El ejercicio de pensar, en este contexto, es el acto de liberarse de esas sombras para poder ver la realidad como realmente es, simbolizado por el sol, que representa la verdad o el conocimiento más elevado. Todavía forma parte del debate filosófico “qué es verdad” y “dónde la podemos encontrar”. Lo cierto es que el acto de salir de la cueva y “buscar el sol”… aunque no lo encontremos, requiere movimiento, acción, experiencia y… curiosidad. No basta pensar que sabemos. Hay que buscar y experimentar.

La enseñanza aquí es clara: pensar críticamente es el proceso de liberarse de las ilusiones y falsas creencias para acceder o acercarse a la verdad. Yo utilizo en mis sesiones de Coaching Activo EEG® la técnica recomendada por Byron Katie que ella llama “The Work”. Es un manera muy práctica y sencilla de darnos cuenta que mucho de lo que afirmamos categóricamente, especialmente sobre otros, esta muy lejos de ser una “verdad absoluta”.

La segunda revolución: ciencia, razón y la modernidad

Con sus raíces en el siglo XV y XVI (durante el renacimiento), y especialmente durante los siglos XVII y XVIII (durante la Ilustración), una nueva revolución del conocimiento nos llevó aún más lejos: el racionalismo. Los avances científicos de la modernidad trajeron consigo el concepto del “plus ultra” — siempre más allá, siempre buscando más. El hombre ya no sólo miraba hacia dentro en busca de la verdad, sino que, con la ciencia en la mano, empezó a explorar el mundo exterior, convencido de que el conocimiento le daría el poder para dominar su entorno.

Durante este periodo, la razón se colocó como el pilar fundamental para alcanzar la verdad, reemplazando las formas tradicionales de conocimiento, como la religión y la autoridad dogmática. Esta confianza en el poder del pensamiento racional es lo que se definió como la segunda revolución de la razón.

A través de una linda metáfora con el bosque de Hansel y Gretel, el Prof. Gallego nos mostró cómo el énfasis en la razón y el conocimiento ha hecho que dejemos de lado la sabiduría ancestral y los aprendizajes que se generan de manera experiencial. Hemos reemplazado el diálogo por datos, y la experiencia humana por algoritmos. La verdad nos la dicen los “gurús” del momento o los “influencias de las RRSS”. Pero el pensamiento crítico no puede ser sólo intelectual; debe conectarse con la experiencia directa, las sensaciones, el diálogo.

Necesitamos escuchar tanto a los científicos como a nuestros abuelos. Estudiar en la Academia y salir a probar estos conocimientos en el terreno para validarlos. Por eso, entre otras cosas, en la EEG nos gusta combinar clases online síncronas y asíncronas con clases presenciales, microlearning, peer to peer y team building. Cerrar nuestras Maestrías con la Semana Internacional en Madrid es la guinda del pastel porque nos permite “vivir y experimentar” con lo que sabemos. Aquí Doris Villarreal, nuestra Directora de Negocios y Operaciones EEG, con María José Medina, responsable de Formación en CEFAS. Ellas y todo un equipo de profesionales tanto de la EEG como de CEU hicieron realidad este sueño.

Pensar, sentir, y vivir: re-evaluar nuestras creencias

Hoy, más que nunca, es urgente reconciliar estos dos mundos: el de las ideas y el de la experiencia vivida. El de la teoría y la validación en el campo.

¡El desafío es enorme! no podemos dejar que la tecnología o el acceso instantáneo a la información sustituyan nuestra capacidad de reflexionar, dialogar y validar nuestras ideas a través de la experiencia. Si nos limitamos a la información superficial que ofrecen algunos medios, a consumir respuestas prefabricadas, y a “creer” cualquier cosa… estamos renunciando a la esencia misma de lo que nos hace humanos.

En el terreno de la consultoría y la formación profesional, las intervenciones de la EEG (sector privado) y de DUX (instituciones y organismos públicos) nos han permitido observar que muchas veces la causa raíz de los problemas es un líder “que cree saber y no sabe”. (OJO también pasa eso en el plano personal). Una verdadera solución pasa por el proceso de re-evaluar las creencias y mantener la mente abierta frente a nuevas evidencias. Hay que, como Sócrates, dudar de lo que creemos saber y estar dispuestos a replantear nuestras ideas.

Para pensar mejor, recomiendo una fórmula infalible: humildad intelectual, curiosidad y separar nuestras ideas de nuestra identidad. Esto último lo explica muy bien Adam Grant en su libro “Think again: the power of knowing what you don´t know”. Separar nuestras ideas de nosotros significa no aferrarnos a nuestras opiniones por orgullo, sino estar dispuestos a explorar razones por las que podríamos estar equivocados. Esto nos ayuda a buscar la verdad en lugar de simplemente defender nuestra posición (nuestra creencia o nuestra idea).

Conclusión, y adelantando el desafío de implementación: estudia, lee, y escucha con curiosidad. Pero, sobre todo, vive. Atrévete a experimentar, dialogar, y sentir cada momento. No te quedes solo en las ideas; conecta con el presente a través de la acción y la reflexión compartida.

🦉 Momento de sabiduría

“La vida no examinada no merece ser vivida.” — Sócrates

“No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos.” — Albert Einstein

“Si todos piensan igual, entonces alguien no está pensando”. — George S. Patton

"Cuando las personas han convertido sus identidades en clichés, el único argumento en contra que tienen es 'sentirse ofendidos”. — Stefan Molyneux

📚 ¿Qué estoy leyendo?

"El Mundo de Sofía" de Jostein Gaarder. Lo leí hace muchos años y fue uno de los primeros libros que le puse en las manos a mi hijo mayor. Pienso que entregarle ese libro ha marcado su vida. Su racionalidad y su curiosidad son infinitas.

"Pensar rápido, pensar despacio" de Daniel Kahneman. En la EEG lo explicamos y lo recomendamos siempre. Nos parece un libro sencillo que muestra bien cómo funcionan los sesgos.

Este vídeo explica el sesgo de confirmación y el perjuicio sobre nuestra capacidad de pensar críticamente:

"Sapiens: de animales a dioses" de Yuval Noah Harari. A José Luis le encanta Harari y por supuesto se ha leído todos sus libros. Éste, es un recorrido por la historia de la humanidad, que invita a reflexionar sobre el conocimiento y las ideas.

“An introduction to Political Philosophy” de Jonathan Wolff. Me lo pidió mi hijo mayor. Y por supuesto, me lo quedé. Después que lo lea se lo entregaré… 😉

🤔 Reflexión

¿Cuándo fue la última vez que te tomaste el tiempo de cuestionar tus propias ideas?

¿Cómo utilizas el feedback y el diálogo en tu vida profesional y personal?

¿Estás equilibrando la curiosidad intelectual con la experiencia práctica? Conozco a muchas personas que son “ratones de biblioteca”. Les encanta leer, hacer cursos y estudiar. Pero… no aplican esos conocimientos ni los comparten… En fin, cada loco con su tema.

Algunas sugerencias de expertos en “pensamiento crítico” que podrían servirte:

1. Diane Halpern: propone identificar suposiciones y falacias, evaluar la calidad de las evidencias, revisar causalidad versus correlación, y hacer árboles de decisión.

2. Stephen Brookfield: nos invita a buscar activamente perspectivas alternativas e imaginar cómo se ve una situación o problema desde el punto de vista opuesto. Una técnica que usamos en la EEG es la de los “círculos de mejora continua” de Deming, que se parece mucho a lo que propone Brookfield: hacer grupos pequeños y reflexionar críticamente sobre los procesos.

3. Peter Senge: otro “gurú obligado en la EEG”. Destaca por enfatizar la importancia del pensamiento sistémico, ver el todo y no eventos aislados; y entender cómo se retroalimentan los procesos: cada acción se refuerza o contrarresta entre sí.

🎯 Desafío para implementar

Esta semana, bloquea 30 minutos al día para pensar. REFLEXIONA sobre las decisiones que has tomado o las ideas que estás considerando. Toma una hoja de papel y hazte preguntas: ¿Qué no he visto? ¿Qué he asumido sin cuestionar? ¿Qué puedo aprender de mis propias experiencias y de los demás?

Además, te propongo estos ejercicios adicionales:

Diario de pensamiento crítico: Lleva un diario donde anotes una situación diaria y analízala desde diferentes perspectivas. ¿Qué asumes de manera natural? ¿Qué evidencia tienes de que es como crees?

Debate contigo mismo: Elige un tema sobre el que tengas una opinión fuerte. Dedica tiempo a argumentar en contra de tu propia posición. ¿Qué has aprendido?

Análisis de medios: Elige una noticia y compara cómo la cubren diferentes fuentes. ¿Qué diferencias notas? ¿Qué posibles sesgos identificas?

Práctica de escucha activa: En tu próxima conversación, enfócate en escuchar realmente. Antes de responder, parafrasea lo que has entendido. ¿Cómo cambia esto tu perspectiva?

Mapa mental de un problema: Elige un desafío que estés enfrentando y crea un mapa mental. Luego, coméntalo con un amigo y participa en una conversación profunda. O escríbeme a mí con tus reflexiones.

En nuestro próximo Grit & Grace exploraremos el cinismo, el escepticismo y la desconfianza. ¡Hasta pronto!

Con la tenacidad y la gracia que conjuga Sharon en su vida y sus escritos, nos ofrece una síntesis singular y maravillosa, profunda y aplicada, de lo que es la “fiesta del pensar” como “trabajo de artesano” como diría Martin Heidegger, desde connotados autores y su propio discernimiento que destila en sabiduría práctica para el buen vivir.

Precisamente compartí con Sharon esa gran “fortuna” de aquella “sesión extraordinaria (OJO, presencial - experiencial)”, como ella enfatiza, con el Catedrático Maestro Don Elio Gallego, gracias a DUX -Escuela de Gobierno y su alianza con CEU-CEFAS, ella como su Presidente y yo como escolar.

Ojalá muchos saboreen esta entrega tanto como yo.